随着老龄化社会的加速,老花镜已成为中老年人生活的刚需。但你知道吗?市面上近10%的老花镜存在光学性能不合格问题,长期佩戴可能导致视力损伤。为守护“银发族”的用眼安全,市场监管总局近日发布《2025年版老视成镜产品质量监督抽查实施细则》,新规将于2026年3月全面实施,堪称行业“最严质检标准”。

01三大硬核升级

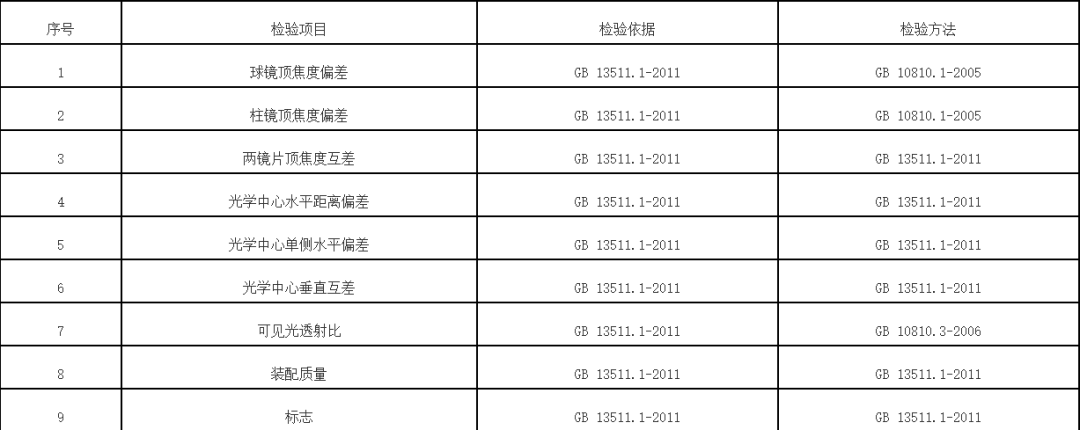

PART.01检测标准更严苛新规首次将老视成镜从配装眼镜中独立出来,制定专属检测规范。例如,光学中心水平偏差从原来的±3.0mm收紧至±2.5mm,单侧水平偏差从±2.0mm缩至±1.5mm。这些指标直接影响佩戴者的视觉舒适度,偏差过大可能引发头晕、眼疲劳等问题。此外,新规新增“光学中心垂直互差”检测,要求左右镜片中心点垂直高度差不得超过1.0mm,避免因镜片高低不平导致的视物变形。

PART.02抽样检验更科学旧规仅抽取1副样品且无备样,新规调整为抽取2副(1副检验、1副备用),并明确复检需使用备用样品。这一改变既保证了检验结果的准确性,也为企业提供了申诉复检的机会,减少误判风险。抽样范围覆盖生产、流通、电商全渠道,尤其针对浙江、江苏等产业集聚区加强抽检密度,从源头遏制劣质产品流入市场。

PART.01判定规则更严格新规实行“一票否决制”:只要一项指标(如顶焦度偏差、光透射比)不合格,即判定整批次产品不合格。对于企业明示标准高于国标要求的,按企业标准判定;反之则按国标强制执行,彻底堵住“降标生产”漏洞。

02三道 “技术关”

设备升级压力大

新规要求高屈光度镜片光学中心允差收紧至±0.5mm,传统手工磨边工艺已无法满足精度要求。企业需在2025年底前更换全自动免模板磨边机,并引入无损折射率检测设备,单条产线改造成本超百万元。温州某眼镜企业负责人坦言:“设备升级虽短期承压,但能提升产品一次合格率至98%,长期看利大于弊。”

工艺控制更精细

针对抽检中高频出现的“光学中心偏差”问题,企业需优化装配流程。例如,增加低度散光(0.12D-0.25D)轴位复核环节,对渐变焦镜片实施激光刻印标记,确保每副镜片参数可追溯。江苏省眼镜协会建议企业建立“人机料法环”全流程质控体系,通过AI视觉检测替代人工目检,将不良率控制在0.5%以内。

合规成本显著增加

新规实施后,企业每批次产品检测费用从原来的200元增至500元,年检测成本增加约30%。同时,若因标签标识不规范(如未标注执行标准号)被抽检不合格,最高可处货值金额3倍罚款。对此,行业呼吁建立“检测共享平台”,通过规模化检测降低中小企业负担。

03消费者选购指南

看标签:合格产品应标注“GB/T13511.3-2019”执行标准号,并明确球镜度数、光学中心水平距离等参数。若标签模糊或缺失,坚决不买。

查参数:购买时要求商家提供焦度计检测报告,重点核对:球镜顶焦度偏差是否在±0.12D范围内光学中心水平偏差是否≤2.5mm光透射比是否≥80%(可见光波段)若商家拒绝检测,可能存在猫腻。

试佩戴:合格老花镜应保证:平视时视线正对镜片中心头部左右转动无明显视物偏移连续佩戴30分钟无头晕、眼胀建议选择支持“7天无理由退换”的正规渠道购买。

04构建全链条质量防护网

市场监管总局将建立“生产-流通-使用”全链条追溯体系,通过大数据分析识别高风险企业。对连续两次抽检不合格的企业,实施“黑名单”管理并向社会公示。同时,新规鼓励消费者参与监督,对举报制售不合格老花镜的行为给予奖励。截至目前,全国已设立12315“老视成镜维权专区”,2024年相关投诉处理率达98.7%。2025版新规的出台,既是对行业乱象的“雷霆整顿”,也是推动老视成镜产业升级的“关键推手”。

转自:视知灼镜公众号

文字排版:视普泰验光师培训学校